2006/10/23

ベランダに設置している惑星用望遠鏡は、鏡面研磨から見ると30年近くの年月が経っています。

いろいろと思い出しながら、この望遠鏡のことについて整理してみることにします。

20cmの主鏡は今は無き旭精光製のアルミセルに入っています。中央にある迷光避けのフードは、接眼部のドロチューブの先にくっついています。

フードはこれほど長くしても、副鏡横からの直接光が焦点に入ってきますので、昼間の観測は無理となります。

惑星のそばに月があるときもあぶないです。

副鏡はΦ65mmの青板ガラスでできていますが、製作時の鏡面テスト以外では全く問題は感じません。

副鏡セルは安価な屈折用セルを代用しました。フードを含む外径はΦ80mmもあって大きな遮蔽率を誇ります?主鏡直径の2.5分1にもなり、主鏡直径の40%も隠しています。

これでも惑星は、そこそこ写りますから、遮蔽率が解像度に及ぼす影響は僅かなのかも知れません。

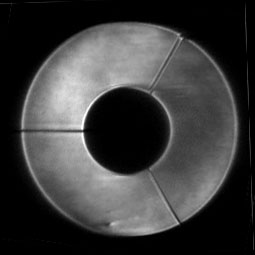

内像(左) 焦点像(中央) 外像(右)

焦点前後の内外像をキャプチャしたものです。

ユラユラと動いているのは空気の揺れで、上空気流も筒内気流も含まれています。

内像と外像は25%に画像サイズを縮小しています。

恒星像がこれだけ揺れると惑星面もぼけるはずです。

動画による良像抽出が惑星面の良好な画像を得るのに必要なことが良く分かります。

内像は、この画像以上に毛羽立っており、明らかに修正量がオーバーで、外像は強く綺麗に?まとまったリング状を呈しています。

これでも光軸は完全ではなく、特に内像側でやや偏芯しており、光軸修正はニュートン式以上にシビアかも知れません。

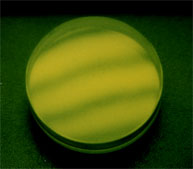

主鏡は1978年10月11日完成 フーコーテスト写真

自分自身で磨いた鏡の中で、僅かの研磨痕はありますが(縦縞はフーコーテスターの刃による)、鏡面の滑らかさは一番のできです。

主鏡の変形量は、球面と放物面のあいだの楕円面で、その変形量は鏡間距離や副鏡の拡大率によって変化します。

フーコーテストの測定値(ナイフのみ移動)

ゾーン半径(mm) 98 85 70 53 35

測定値(mm)端基準 0.00 0.95 1.97 2.77 3.27

計算値(mm) 0.00 0.98 1.94 2.82 3.47

誤 差(mm) 0.00 +0.03 -0.03 +0.05 +0.20

R=1554mm f.l.=777mm 拡大率=3.21X fm=2500mm

m1=232.6mm m2=746.4mm 主鏡変形量P=0.6464

副鏡曲率半径C=675.8mm

主鏡材 Φ208 30t パイレックス波板

荒ズリでカーブ付けした後、Φ58穴あけ、

石膏詰め、後、研磨・修正

研磨痕が少々あって、心持ち整形量はアンダーと

判断していました。

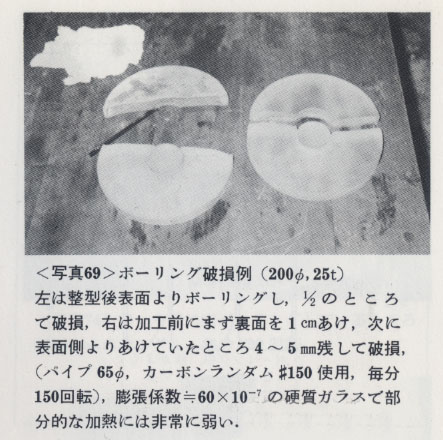

この主鏡は、実は3枚目でして、1枚目は整形終了後の中央ボーリング中に割れてしまいました。2枚目は研磨していない素材ガラスのまま割れてしまいました。

副鏡はΦ65の青板ガラスで、ゲージ用凹球面に合わせてのフリンジテスト、かつ裏面からのフーコーテストでリング等の無い球面を作り上げたつもりでした。

上の副鏡のフリンジテスト写真を見ると、思っていたよりはステップがあり、端はだれているようですが、です。

ところが、松崎真空(当時)から、アルミ蒸着処理が終わって帰ってきた光学系を組み立て、実際の星を見て愕然としました。

内外像が明らかに!大幅に!負修正の像を示していたのでした。ニュートンの主鏡で、これだけ内外像が崩れると明らかに落第の鏡でした。

アルミ蒸着した主鏡を磨き直す元気はないので、副鏡をもう1枚作ってみることにしました。今度は、主鏡を鏡筒にセットしたまま、恒星像の内外像を直接見て判断しました。

副鏡を大幅に球面からずらし(Dall-Kirkhamの副鏡は球面)、少し製形しては恒星の内外像を見ると言う、超!昔ながらの方法で作り上げたのでした。

副鏡は当然!無メッキですから、テストに使える恒星はシリウスぐらいでした。

こうしてできたのが現在使用している光学系システムです。

フーコーテストの値は、製作者が自分の都合良い方に揃えてしまうことがあり、また、副鏡で主鏡の焦点を拡大する光学系は、予想以上?に収差が拡大して出てくると考えられます。

これ以降、私のフーコーテストは、傾向を示すものであり、絶対ではないと、心に焼きつけました。

この画像は、現状の恒星像焦点ナイフエッジ(左からナイフ)テスト画像です。左図動画は激しく動く気流を見せており、こんな中では、まともな像を結ばないのが良く分かります。右図は30秒間、450フレームをコンポジット(スタック)していますが、まだ足りないのでしょうか?気流によるムラが残っています。(DMK21AF04に16mm F1.6のCマウントレンズをつけて撮影)

副鏡の遮蔽率が高いのも良く分かります。

カセグレン式の副鏡は凸双曲面であり、それまでの経験から、正確な凸双曲面を作る方法を会得していなかった私にとって、Dall-Kirkham型は副鏡が球面であり、はるかに作りやすい球面は、技術不足の救い手と考えていました。

実際作ってみると、その通りであり、約30年経った今でも、現在の惑星観測をほぼ満足させていると考えています。

予定外と言えば、周辺像の収差が思っていたより強く、銀塩一眼レフの直接焦点で、月の全面を撮影するために、合成焦点距離を2500mmに設定していたのですが、残念ながら月の周辺は僅かながらぼけていました。

惑星専用になり、WebCamによる撮影のみになると、光軸合わせ以外の要件は気にならなくなりました。

主鏡と副鏡の鏡間距離は計算で決まっており、収差計算から鏡間距離を厳しく考えておられる人も多いのですが、少々の鏡間距離が変わっても、内外像を見る限り、星像にはほとんど影響はありません。

それよりも焦点位置の移動量が多くて、副鏡の移動については、こちらの方で制限があります。

安心して?カメラアダプタやカメラによって変わる筒外焦点位置を、使いやすい位置に変更しています。その度に光軸は合わせ直さないといけませんが。

ニュートン式反射の接眼部が、ほぼ水平に出てくることに慣れていると、屈折やカセグレン式の常に上を向いて観測をすることや、覗くことが最初は苦痛でした。

しかし、カセグレン式に慣れてくると、いつも低位置で観測装置を取り回すことができて、思っている以上に便利さを実感できます。もちろん、現在が狭いベランダ上での取り回しであることが一番の理由かも知れません。

最近では、眼視観測をすることが少なくなり、モニターを見ることの方が多くなっており、コンパクトに取り回せることが、より有効なのかと思います。

Dall-Kirkham のカタカナ名ですが、私は星野次郎さんの本「反射望遠鏡の作り方」恒星社から学びましたので、「ドール・キルハム」が頭にこびりついており、通常の会話ではそう呼んでいますが、天文ガイド等でメジャーになって?ダル・カーカムの呼びが一般的になってきたようです。

でも、ちょっと寂しいので Dall-Kirkham と書くことが多くなりました。